O Brasil dos modernistas

São Paulo, Brasil

12/01/2026 - 31/01/2026

O Brasil dos modernistas

Fala-se hoje em “tradição modernista”, o que certamente soaria como uma heresia aos que promoveram a inovação nas artes no Brasil do século 20. Cem anos atrás, ser moderno era ser avesso ao “passadismo”, como diziam.

Foi a percepção do descompasso entre o conservadorismo da produção cultural e a transição de uma economia quase exclusivamente agrária para a industrialização que levou à realização da Semana de Arte Moderna, no Theatro Municipal de São Paulo, em 1922. O festival, organizado à maneira das noitadas futuristas, transcorreu sob vaias. Mesmo na capital paulista, o ambiente cultural era ainda muito provinciano. Manifestações que rompiam com os modos tradicionais de fazer cultura não eram toleradas. Na maior parte do país, prevaleciam os valores de uma sociedade tradicionalmente ligada à terra e resistente a mudanças. Nesse ambiente adverso, mas em via de transformação, o modernismo representava um desejo difuso de atualização, que encontrava na moderna arte brasileira uma das mais expressivas realizações.

Carentes de aceitação local e procurando ampliar conhecimentos, os primeiros modernistas buscaram os grandes centros de arte europeus. Paradoxalmente, foi a partir da Europa que muitos deles enxergaram a potencialidade da diversidade cultural brasileira. O interesse pelo chamado “primitivismo” – triunfante nas artes do Velho Mundo – foi a chave que estimulou artistas como Tarsila a incorporar aspectos da realidade brasileira em seus trabalhos. Os nossos modernos não precisaram buscar em lugares exóticos os conteúdos populares ou étnicos que tanto encantavam os europeus. Encontraram em nossas paisagens e costumes os ingredientes para a constituição de uma visualidade de caráter nacional.

Formalmente, a arte brasileira não absorveu o radicalismo das vanguardas históricas, até porque o contato maior dos primeiros modernistas brasileiros com a arte europeia deu-se no período de entreguerras, quando o movimento de retorno à ordem (retour a l’ ordre) prescrevia a volta à figuração como antídoto à tendência abstracionista. Esse foi o engate estético adotado por nosso primeiro modernismo, ou seja, a arte moderna no Brasil manteve-se fiel à figuração, inicialmente com acentos expressionistas e cubistas e, mais tarde, com toques surrealistas.

A persistência da representação figurativa alongou-se, entre nós, até os anos 1950, movida por uma missão: servir à constituição da identidade visual brasileira. A ideologia da brasilidade condicionou o primeiro modernismo, impondo barreiras ao aprofundamento das questões puramente formais. Nada a estranhar. Esse lento amadurecimento da arte moderna no Brasil caminhava pari passu com o lento processo de desenvolvimento econômico e social do país.

A modernidade cultural galgaria um novo patamar em 1931, quando obras modernas foram admitidas, pela primeira vez, nas salas da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Por afrontar a estética consolidada na mais tradicional instituição de arte do Brasil, o Salão daquele ano foi chamado de “Revolucionário”. Apesar da crise aberta pelo evento, o modernismo viria a se firmar naquela década, chegando aos anos 1940 consagrado como expressão nacional, graças às encomendas oficiais a Portinari.

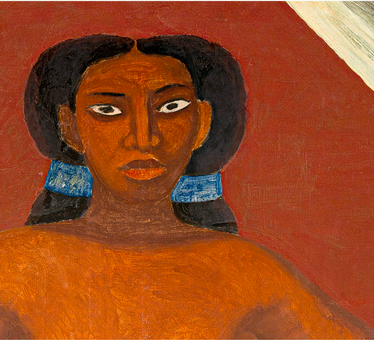

É inegável que Tarsila, Di Cavalcanti, Cícero Dias, Rego Monteiro, Brecheret, Portinari, Guignard constituíram um corpus iconográfico identificado com o Brasil. Mais que isso, o modernismo acrescentou ao imaginário nacional visões atualizadas da nossa realidade sociocultural. Ou seja, quando pensamos na mulher brasileira, vem à nossa cabeça a sensualidade das morenas pintadas por Di Cavalcanti; a história da conquista do nosso território realiza-se no Monumento às Bandeiras, de Brecheret; nossos mitos são os de Tarsila; nossas praias são as de Pancetti; e as festas populares têm no colorido das bandeirinhas de Volpi sua melhor expressão.

A presente mostra traz exemplos marcantes dessa visualidade. Realizada por artistas de personalidades e origens diversas, essa linguagem representacional chegaria à década de 1940, dando sinais de exaustão. Foi quando se viu a lenta e constante ascensão de Volpi, aqui representado por um magnífico conjunto de obras. O imigrante italiano, que começou pintando as paredes das casas da burguesia paulistana, surpreendeu ao transitar de uma figuração despretensiosa para uma linguagem própria, marcada pela geometrização de elementos do casario e da vida popular. Em 1944, o pintor casou-se com Benedita da Conceição, de apelido Judite, cujo retrato constitui a peça mais importante desta exposição: ela surge nua entre cortinas e, de braços abertos, parece apresentar os quadros a seu redor. Os rosas, azuis e verdes esmaecidos das pinturas de Volpi inundam a sala de luz. E isso se justifica: sua pintura inaugurou um novo tempo na moderna arte brasileira.

Maria Alice Milliet

Novembro de 2025